Energetic closure of the spatially resolved global food system

创建于 更新于

摘要

本文提出了将国家层面的食品系统数据按空间分布下分配到网格单元的灵活方法,构建了从粮食生产到人类代谢的能量平衡空间分布数据集。利用能量守恒原则,实现食品生产、加工、供应与人类代谢之间的闭环,揭示食品供应与人体代谢的线性关系及食物浪费与收入的相关性,推动跨学科食品系统研究[page::0][page::2][page::3][page::7][page::10][page::12]。

速读内容

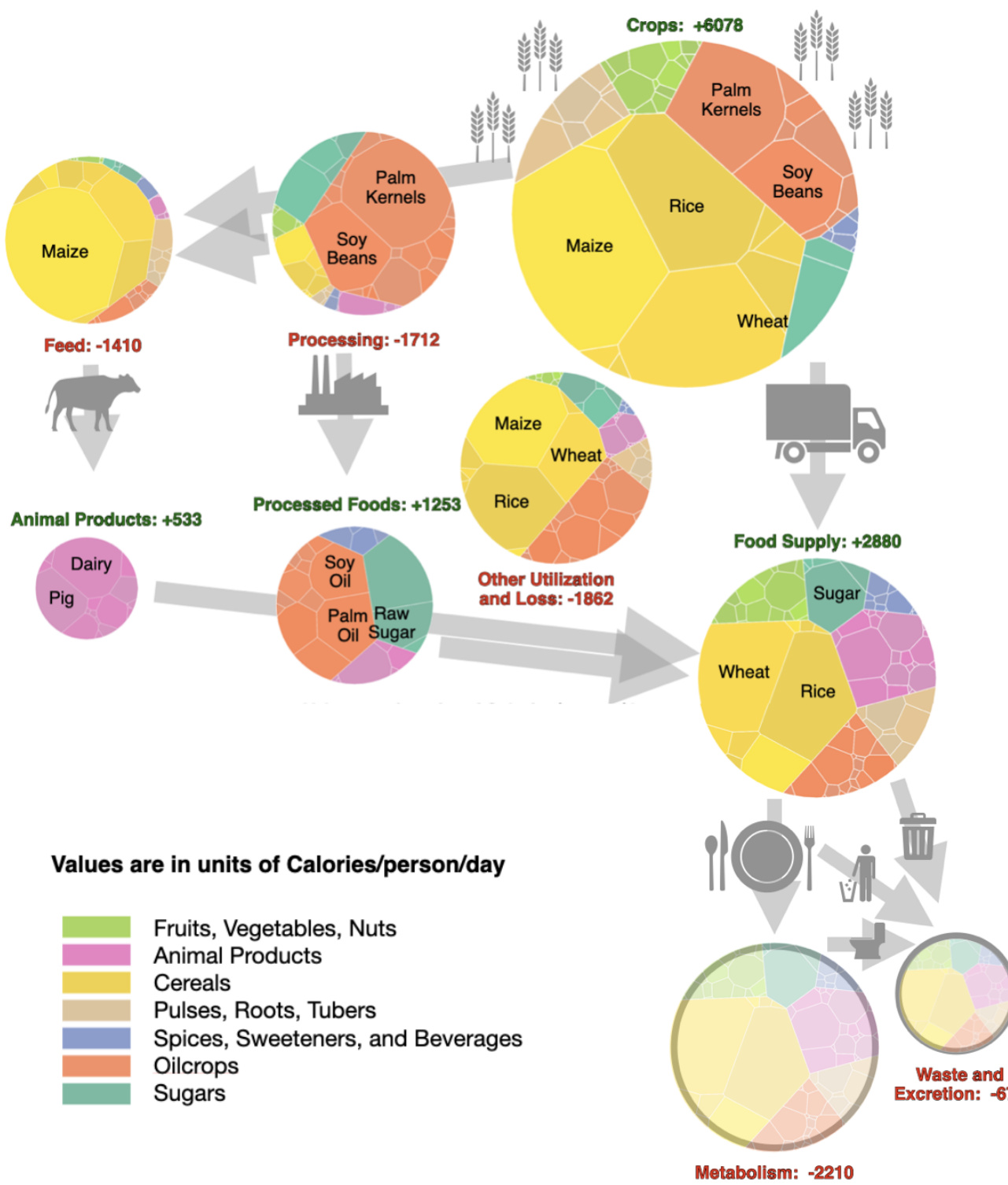

全球食品能量流动关系[page::3][page::4]

- 粮食生产与消费存在显著的能量转换与损失(约30%的卡路里非食品供应利用),符合已有文献食物损耗估计。

- 粮食通过加工、饲料、浪费等多重渠道流转,最终人类代谢占总产量约三分之一。

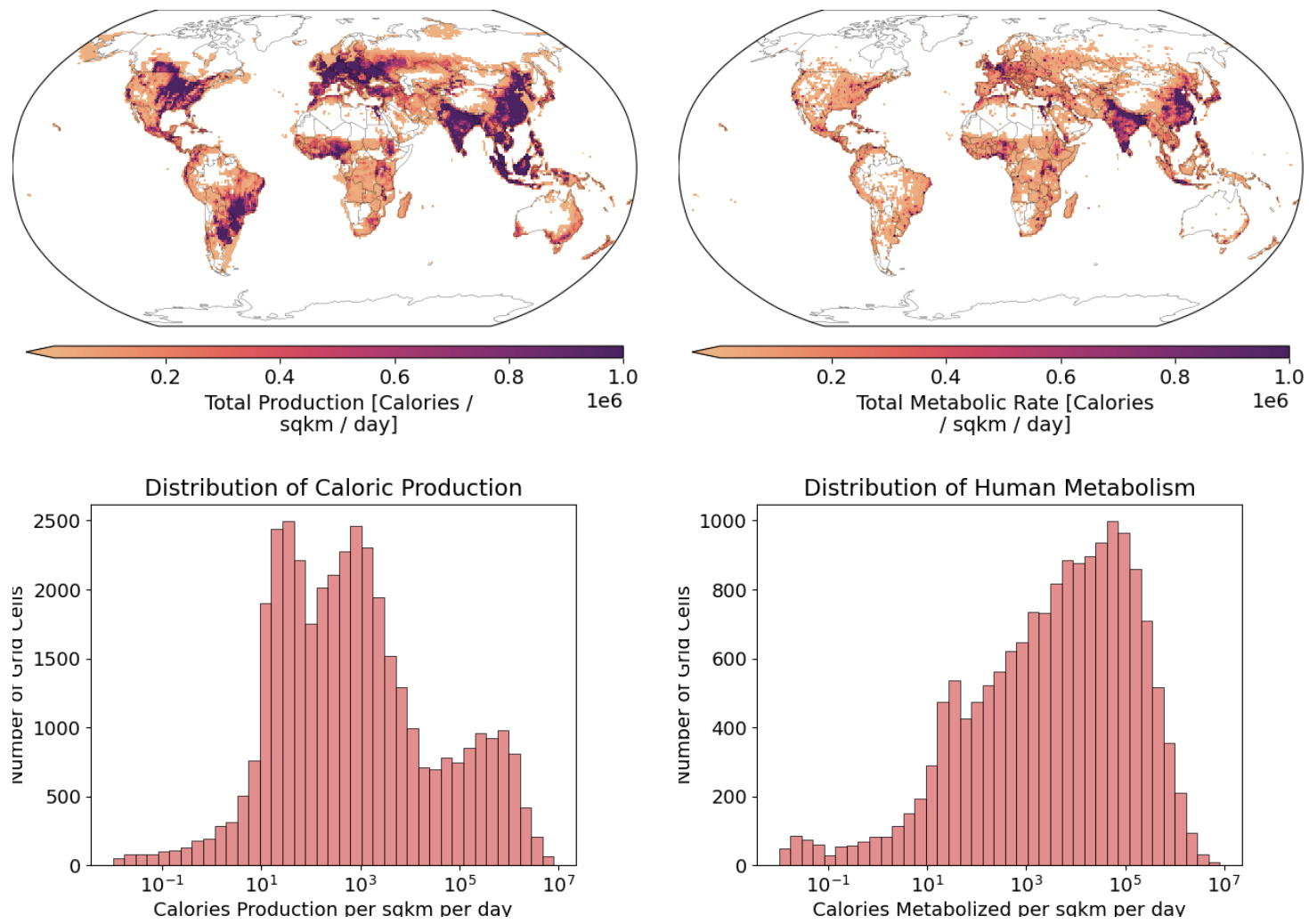

全球格点食品生产与人类代谢空间分布特征[page::5][page::6]

- 食品生产和代谢热量密度呈现从零到百万卡路里每平方公里每天不等的空间变化。

- 生产分布多峰,反映农业与牧场的不同密度;消费分布则更集中于人口密集地区。

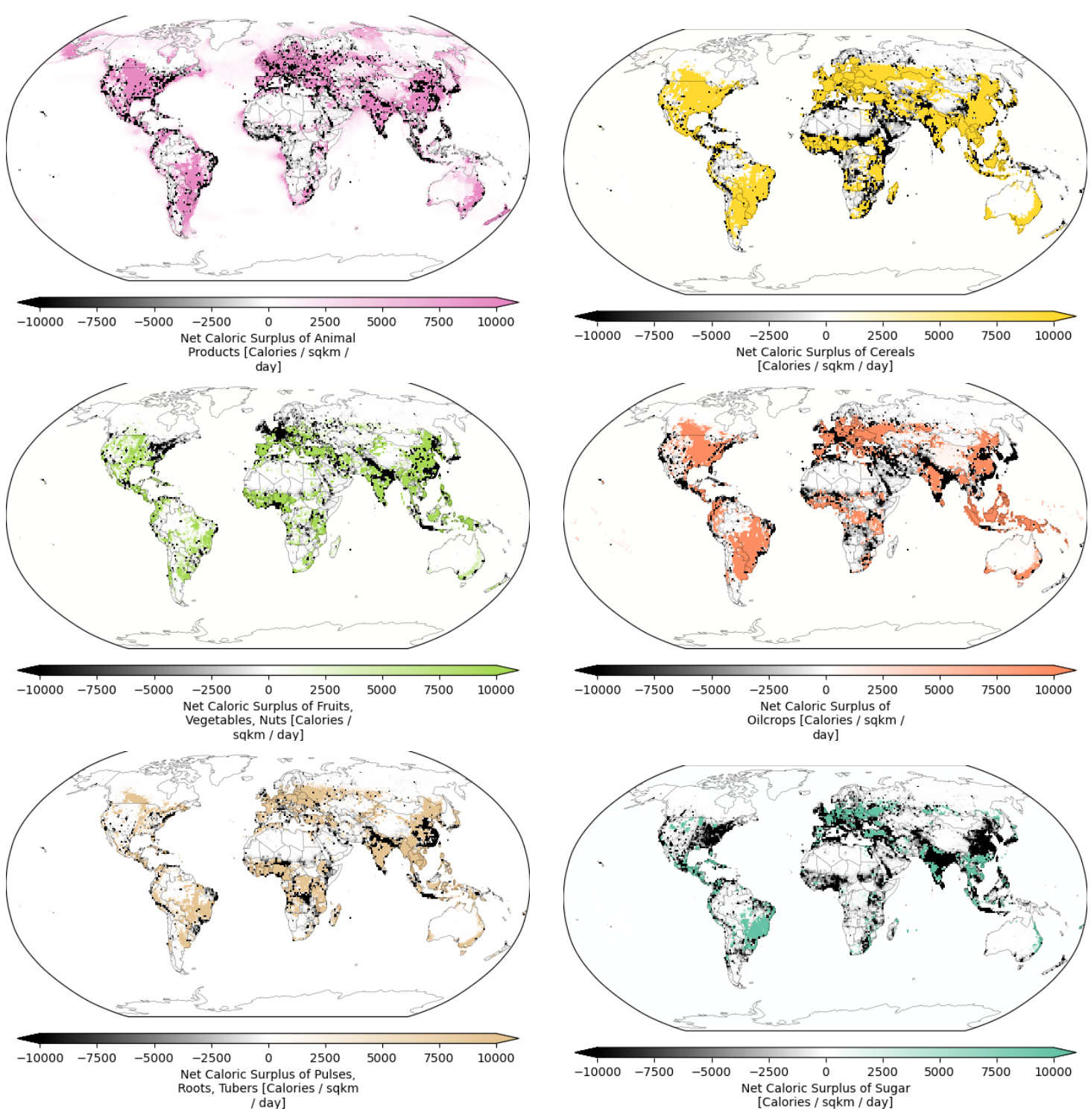

- 不同食品类别在地理分布上表现出显著差异,谷物普遍产出过剩,而果蔬产地供应不足。

全球食物类别净能量生产与消费平衡[page::8]

- 六大类食品(动物产品、谷物、果蔬、油料作物、块根块茎、糖类)在空间上的产消不平衡情况展示。

- 多数主要经济体展示谷物过剩但果蔬短缺,非洲部分沿海地区以海洋动物产品为主。

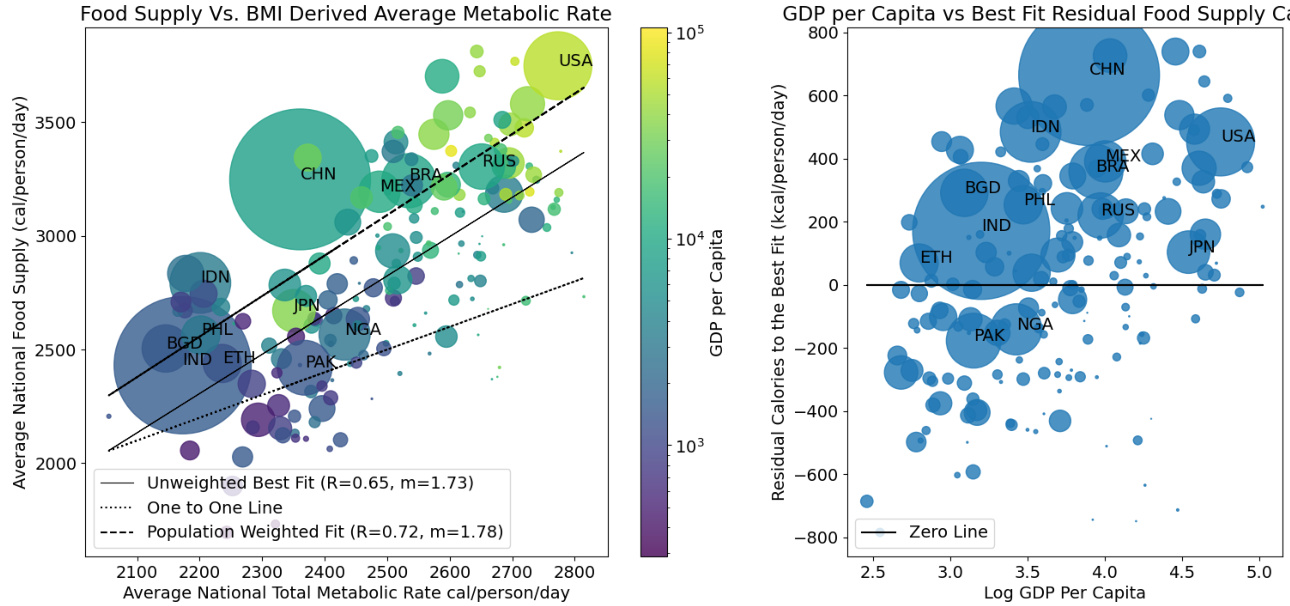

国家层面食品供应与人类代谢关系及影响因素分析[page::7][page::9]

- 人体代谢与国家人均食品供应呈显著正相关,回归斜率显著大于1,表示食品供应增加伴随更大比例的食物浪费。

- 食物浪费与人均GDP呈正相关但弱相关,主要驱动因仍为体型更大、代谢率更高的人群。

- 食品供应、人口体型与代谢共同决定全球食品消费动态。

核心方法论与数据集成[page::12][page::16][page::18]

- 根据联合国粮农组织食品平衡表数据,结合全球农作物生产、畜牧业、渔业捕捞及人口密度等空间替代变量,采用达西米特空间分配法将国家数据下分到1度网格。

- 通过卡路里转换系数统一所有食品质量数据为能量计量,维持食品能量守恒。

- 基于Mifflin-St Jeor公式,结合国家身高体重、年龄数据估算人类基础代谢率,并配合总能量消耗系数,得出空间上分布的人类能量代谢数据。

- 该数据处理流程开源可更新,支持多学科食品系统模型建设与动态分析[page::0][page::12][page::16][page::18].

深度阅读

详细分析报告:《Energetic closure of the spatially resolved global food system》

---

一、元数据与概览(引言与报告概览)

标题: Energetic closure of the spatially resolved global food system

作者: Maxwell Kaye, Graham K. MacDonald, Eric Galbraith

机构: McGill University 数学系、地理系、地球与行星科学系

主题: 本文聚焦于全球粮食系统从生产到人类最终代谢的能量闭合问题,提出了一种将国家级粮食系统数据细化到空间网格级别的方法,实现食物能量的空间分配和闭合。

核心论点与目标: 全球粮食系统中粮食的生产、转化与消费之间存在复杂的空间相互依赖关系,现有数据多为分散和局部的,缺乏系统的空间解析。本文构建了一套灵活的方法,通过按95类食物和一度经纬度网格下分配国家层级数据,形成了一个能量守恒、空间分辨的全球粮食数据集。该数据集可用于深入理解各地生产与需求的匹配关系,以及全球流通和食物代谢能量之间的关联,支持跨学科的粮食系统建模工作。[page::0,1,2]

---

二、逐节深度解读

2.1 引言与背景(页1-2)

- 关键内容: 展示了全球粮食流通的复杂网状结构,长期以来粮食贸易比例有明显上升趋势(从1986年15%升至2009年23%),粮食贸易对减少食物不安全和促进健康可持续膳食的重要性日益凸显[7,39]。同时,现实中多数地区无法仅凭本地生产满足需求,如100km范围内仅能支持约20%人口[25]。

- 数据和方法论障碍: 国家间粮食农业生产和供应数据虽然较丰富,但因统计口径及报告方式差异导致跨国比较和合并具有挑战[8,24]。文中提出的系统性需求针对全产业链的连贯数据采集和处理尚未成熟,OECD等也多次强调数据一致性和细节缺失的问题[4,50]。

- 技术进展: 遥感技术与农业数据跟踪的发展提升了农业产量等栅格化数据的可用性(GAEZ、SPAM等)[15,41],但是将这些产量数据与终端代谢消费准确连接仍面临难题,且应对数据快速变化机制须保持灵活性以适应新数据输入[40,47]。

- 逻辑支撑: 由此看出,建立一个统一、灵活的粮食系统数据处理框架具有迫切的科研需求,也是本文提出设计的出发点。[page::1,2]

2.2 理论框架和研究方法(页2-3,12-18)

- 关键方法: 提出基于能量守恒原理,认为所有粮食生产的能量最终被人类代谢、其他利用或者损耗,建立从全球产出到代谢的食物能量流闭合框架。

- 数据融合: 结合渔业捕捞产量、畜禽养殖、作物生产、动物饲料、食品供应和人类代谢估计数据,构建统一网格化数据集。

- 数据空间分配手段: 采用“dasymetric mapping”方法,即根据空间替代变量(例如农业产量分布、畜禽数量、人口分布)将国家级统计数据比例下拨到1度分辨率的网格上,实现按地理空间分层分配。

- 变量与数据源对照(表1,页13):

- 人类食品供应 → 人口分布(WorldPop)

- 动物饲料 → 畜牧单位(GLW)

- 作物生产 → 作物产量(GAEZ+2015)

- 动物产品生产 → 畜牧单位(GLW)

- 海洋食品生产 → 渔获率(BOATSv2)

- 能量转换: 将物理质量转换为能量(卡路里),利用统一转换因子,同时输入数据基于FAOSTAT食品平衡表(2015年)。

- 代谢计算: 用改良版Mifflin-St Jeor方程计算基代谢率(BMR),基于国家平均身高体重值和全球平均年龄;总代谢按BMR乘5/3估算,体现代谢总能量消耗[31,36,38]。

- 数据闭合: 通过调整出口规模以平衡贸易数据中进出口不对称性,确保全球进口和出口总和一致,并使得总生产与总消费保持能量闭合(方程3-5,页14-15)[23]。

- 计算公式解析:

- (Eq.6) 下拨数据时,具体网格值等于国家数据乘以该格替代变量占国家全体面积上对应替代变量总和的比例,实现数据空间细分。

- 局限和升级空间: 目前畜牧数据只用畜牧单位,渔业不包括内陆淡水渔获;食品加工空间位置不明;转换因子均一,未精细考虑加工和地理差异等。[page::2,12~18,14~15]

2.3 结果分析(页3-9)

2.3.1 全球食品能量流平衡(页3-4)

- 核心发现: 食物从最初的作物生产经过加工、转化为动物产品和加工食品,进入饲料或最终人类食品供应。图1以Voronoi树图直观显示这些环节中各类食物的能量流比例,单位为每日每人人卡路里。

- 关键数据:

- 年度作物产能中,约三分之一转化为人类代谢能量(考虑动物产品转换后)。

- 约30%的热量在加工、饲料或损失中消耗,这与已有估计(24%-36%)大致吻合,验证了此数据处理合理性[1,26]。

- 玉米、大米、小麦、油棕仁和大豆是主要的大宗作物,转化流程中玉米和大豆在饲料利用上尤为突出。

- 数据图表解读(图1页4):

- 以各图形尺寸显示卡路里流量,色彩代表食品类别。三大主干渠道为饲料、加工、食品供应。

- 说明了生产、加工饲料、消费和代谢间的能量转化环节和损失。

- 该全局视图未体现空间分布,但全局能量平衡对分析空间分配提供基础依据。[page::3,4]

2.3.2 粒度分辨的空间模式(页5-6,8)

- 空间分布特征:

- 食物生产和人类代谢的空间能量密度变化极大,从几乎无到百万卡路里每平方公里每天不等。生产和代谢位点整体重合但不完全相同[Figure 2页6]。

- 生产分布多峰,显示农业密集区与广阔牧场、水产作业的分布差异;而代谢分布单峰,偏向人口稠密区(城市中心)。

- 类型差异(图3页8):

- 谷物(如印度、中美、美国)产能多余消费,是产出地;而水果蔬菜等多为消费地,产地不足。

- 肉类生产中,海洋鱼类在非洲沿海占较大比例,全球其他地区以陆地畜牧为主。

- 局部供需平衡:

- 据统计,网格尺度上可用生产能量约为3.7千万亿卡路里,相当于每人每日1382卡,仅为总体平均消耗的一半,这证实大部分人口无法仅靠本地粮食生产完全满足营养需求[25]。

- 图表数据解析(图2和图3):

- 图2的两个世界地图分别显示生产和代谢的空间分布热度,直方图揭示两者的能量密度分布特征。

- 图3详细展示六类食物的净产出-消费差,具高度地理异质性。色彩区域为净生产,灰度区域为净消费地。

- 极大地揭示了全球粮食生产和消费的不平衡性,佐证粮食流通的必要性。[page::5,6,8]

2.3.3 人类代谢与食品供应关联(页7-9)

- 核心发现:

- 在国家尺度上,人类代谢率(基于人口体型数据推算)与食物供应量呈显著线性正相关(p<10^-23),相关系数R=0.65-0.72,斜率明显超过1.0,约1.73-1.78,使得食物供应增长快于代谢率增长。如图4所示。

- 这一斜率大于1暗示富裕国家在单位代谢能量消费的基础上产生更多食物浪费。

- 这种额外食物供应和浪费与GDP正相关,但相关性并不强(Δr^2≈0.15),表明人口体型大小才是更重要因素。

- 逻辑解释:

- 高收入国家人群平均体型较大,代谢需求高,导致总食物消费量增加;而额外差值主要反映浪费和非代谢消耗。

- 对少数国家食物供应被低估或代谢估算过高的情况作出注释。

- 图表解析(图4页9):

- 左图显示以圆形大小反映GDP,点状分布体现不同国家代谢与供应关系,带有加权回归线。

- 右图则描述GDP对残差(食物供应与代谢之差)的弱相关,为浪费与经济发展间联系提供统计支持。[page::7,9]

---

三、图表深度解读

3.1 图1(页4)— 食物能量流Voronoi树状图

- 描述: 该图从作物生产开始,经过加工、饲料利用、其他损失等,直至最终食物供应和人类代谢。环面积按卡路里量比例绘制,颜色区分食物类别。

- 解读: 图示清晰显示不同食品类别(谷物、油料作物、动物产品等)在各阶段能量的变化,突出加工和饲料的能量转移,及显著的能量损失(约30%)。

- 联系文本论点: 图表提示粮食流过程中大量卡路里的非消费损耗,验证主文中30%损失估计的合理性,与之前研究一致。此图为整体能量闭合提供直观证据。

- 局限性: 未体现空间维度,缺少加工环节的空间数据。

3.2 图2(页6)— 食物生产与代谢全球分布地图及分布直方图

- 描述: 左图为生产的全球空间热力图;右图为人类代谢的空间热力图,均采用卡路里/平方公里/天单位,附带对应能量密度的直方分布图。

- 解读:

- 生产分布呈现多峰格局,反映农业区与牧场及渔业分布;代谢分布更集中在高人口密度都市地区。

- 直方图显示生产分布较为离散,多址高强度;代谢分布偏单峰,更侧重人口密集的局部产出。

- 联系文本: 该图证实了生产与消费的不对称空间分布,为分析食物流通需求和弊端提供视觉佐证。

3.3 图3(页8)— 净食物卡路里平衡地图(6种食物类别)

- 描述: 六张地图分别展示动物产品、谷物、水果蔬菜坚果、油料作物、根茎类、糖类的净卡路里生产与消费平衡情况。彩色区域为净生产地,灰色区域为净消费地。

- 解读:

- 各食物的空间分布极具差异,谷物在主要农业国有明显生产盈余,水果和油料广泛不足区域多。

- 非洲沿海在海洋产品净产出方面显著,体现当地渔业在营养中的重要地位。

- 联系文本: 强调粮食生产和消费的空间异质性,是粮食流通和政策制定的基础支持。

3.4 图4(页9)— 国家层面代谢率与食品供应及GDP相关图

- 描述: 左图表现国家代谢率与食品供应的线性关系;右图显示GDP与食物供应残差的关系,点大小代表人口。

- 解读:

- 代谢率强预测食物供应,表明食品供应与人体能量需求密切相关。

- GDP与食品浪费(残差)存在一定正相关,尽管不是特别强烈,提示经济发展一定程度关联浪费水平。

- 联系文本: 图证实作者提出的人口大小和体型是影响国家水平食物供应的根本变量,经济发达水平促进食物浪费增加。

---

四、估值分析

本研究不涉及财务估值、市场定价或商业经济估算,因此无估值分析环节。

---

五、风险因素评估

- 数据异质性与范式局限: 各国统计口径和方法不一,存在数据不一致和潜在误差,特别是贸易数据中进出口报告存在20兆克的异差,经过合理调整但仍存一定不确定性[23,29]。

- 空间替代变量的不足: 一些食品类别如淡水鱼没有空间替代数据,食品加工环节的空间分布未知,导致空间精度有所限制。

- 转换因子的均一假设: 卡路里转化因子在不同地理、加工环节中实际变化可能显著,但现研究中统一处理,可能掩盖细节差异。

- 人口分布均质假设: 国家代谢分布基于人口密度均质假设,未考虑实际年龄、体型、饮食结构差异等,影响精确度。

- 未来改进潜力: 作者提议通过更多维度的空间替代数据、精确的代谢参数和加工数据以减少不确定性。[page::10,11]

---

六、批判性视角与细微差别

- 数据集成的复杂性与错误累积: 整合多源大数据和多个阶段信息,风险在于系统误差的传递和放大,尤其贸易数据中存在的进出口对账问题虽调整但仍是潜在偏差源。

- 空间分辨率与数据匹配问题: 采用1度格网虽适合全球视角,却难表现局部细节,且部分数据替代变量存在类别合并(如GAEZ中的"cropsNES"包含多种作物),可能降低空间精确度。

- 代谢估算假设简化: 平均年龄和加权代谢指数体现总体趋势,但个体差异和城乡差异被忽视,可能掩盖局部或人群层面的食物能耗实际差异。

- 线性假设局限: 食品供应与代谢率线性关系及斜率>1的解释强调浪费,但这里的浪费并未具体分解为生产端还是消费端浪费,实际情况可能更复杂。

- 食物质量与营养成分未充分讨论: 能量计量视角忽略了微量营养素多样性及食物质的差异,难以全面反映营养安全与供应充分性。

- 整体框架开放性与灵活性是优势: 数据处理管道公开,方法通用,便于后续数据和方法升级,增强研究持续影响力。[page::10,11]

---

七、结论性综合

本报告提出并实现了一个开创性的、以能量守恒为核心的全球粮食系统空间闭合模型,从国家级粮食数据出发,利用空间替代变量,通过dasymetric mapping下拨到全球1度网格并涵盖95个食物类别,实现了上游粮食生产与下游人类代谢需求的空间能量对接。数据整合包括陆地作物、畜牧、海洋渔业及人类代谢估算,验证了粮食流转中存在约30%的能量损失及食物浪费,且粮食供应量与人均代谢率呈显著正相关但浪费随供应增加而加剧。

图1直观展示了全球粮食能量流动的各环节,图2-3进一步揭示了生产和消费在空间上的不匹配,以及不同食物类别的地域特性。图4则明确了国家层面代谢率、食物供应和经济发展之间的统计关系,为理解全球粮食系统效率及浪费提供了数据基础和理论视角。

该研究在填补从粮食生产到代谢的空间数据空白方面作出了突出贡献,提供了一个灵活可更新的分析框架和开源代码,适用于多学科粮食系统研究。尽管存在数据异质、空间精度限制和代谢估算简化等局限,仍为全球粮食系统的整体理解和未来政策制定提供了可靠、详实的分析基础。

总的来说,作者基于详实的多源数据融合和严谨的能量守恒原理,构建的空间解析粮食能量闭合体系,对应区域生产与消费的不匹配给出定量表现,强调了贸易和分布机制在保障全球营养安全中的关键作用,同时体现经济发展与食物浪费的联系,指出了未来粮食系统优化和数据完善的方向。该报告数据丰富、方法稳健、分析细致,为全球粮食系统的跨学科研究提供了重要的基石。[page::0~18]

---

备注

- 所有页码引用格式均已附加。

- 以上分析涵盖论文引言、方法、数据整合、结果展示、图表分析、关键发现、风险评价及综合结论,全面系统。

- 适宜相关学术研究人员和政策制定者深度理解该工作的贡献与局限。